가옥구조

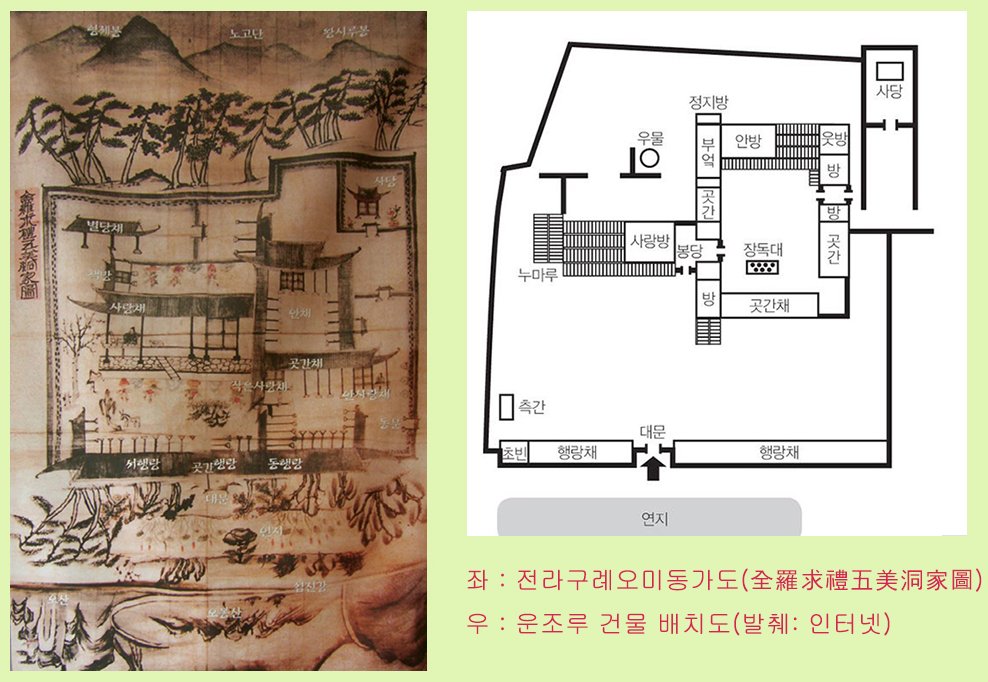

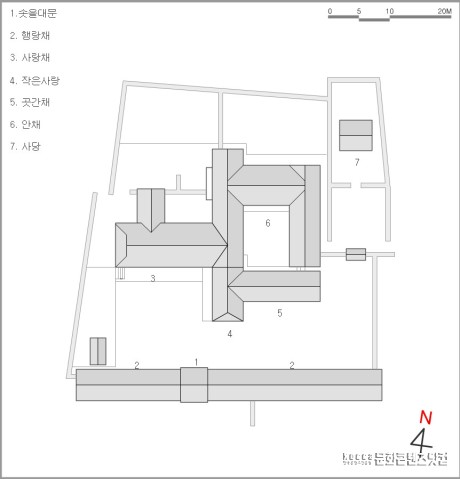

운조루는 동서 약 165척, 남북 약 156척, 대략 710평이나 되는 비교적 넓은 대지에 방형에 가까운 부정형의 돌담장을 다루고 있다. 중심부에는 남향의 건물군이 동서축을 주방향으로 서로 직교하면서 배치된다. 이 건물군은 성격상 5영역 즉 대문간행랑채, 바같사랑마당, 안채, 안마당, 안채, 안채부엌마당, 안사랑채(현재 소실), 안사랑마당, 사당, 사당터 등의 영역으로 구분시킬 수 있다.

이 영역들에 대한 부지 내에서의 전체적인 배치형태를 살펴보면 다음과 같다. 먼저 안채는 부지의 중심부에 안마당을 가운데 두고 일자형의 채가 각기 동, 서, 남, 북을 향하여 배치됨으로써 口자 형태를 이루게 되고, 안채의 일마당이 위치한다. 다음 남향의 서남단에 인접하여 아래채와 중문행랑채(현재 소실)가 남방향으로 길게 돌출되어 행랑채가지 연결된다. 행랑채는 바깥사랑마당과 안사랑마당을 가운데 두고 병렬로 마주 보면서 동서방향으로 길게 배치된 줄행랑인데, 수지 전면의 담당구실을 하고 있다.

이상의 배치구성상에 있어 공간형태적인 접근과 아울러 각 채와 마당의 기단 및 지붕부의 입면적인 위계는 행랑채와 큰사랑마당 및 안사랑마당이 가장 낮은 위계이며, 다음으로 안채의 남쪽 곡간채, 안마당, 큰사랑채 뒷마당, 안채와 안채 부엌마당, 후연, 사당의 순으로 높아진다.

1) 사랑채의 구성

운조루의 사랑챈는 거처인의 성격에 따라 바깥사랑인 큰사랑채와 아랫사랑채, 그리고 안사랑인 안사랑채(현재 소실)로 나뉘어진다.

큰사랑채는 바깥주인의 사회적 교류가 이루어지기 때문에 주인의 일상 거처는 물론 내객들의 접대 및 문객들과의 대화 등을 위한 장소가 되며, 아랫사랑채는 마을 노인들이 모여 때때로 한담을 나누거나 식색들이 잠시 유숙하는 곳이 된다. 반면 안사랑채는 주인 어른 내외가 노년에 집안일을 큰아들에게 맡기고 손자들을 돌보며 말년을 보내는 곳이다.

2) 안채의 구성

운조루의 안채는 현재 사랑채와 사이에 있는 중문 사이를 통하여 안채에 이르게 되는데, 북편에 골방이 붙은 안방은 안주인의 실상 거처실이며, 대청은 사랑대청과 마찬가지로 안방과 건너방 사이에 위치하여 이들 방으로 출입하는 전실의 역할을 갖는 동시에 집안의 큰 일을 치루는 중심이 된다. 또 주로 자녀들의 거처방과 며느리의 방으로 이용되는 건너방, 안방의 난방과 주방의 역할을 겸하는 안방부엌 및 평상시 난방만을 하는 건너방 부엌, 그리고 음식물 및 김칫독을 보관하는 짓광(찬간), 곡식을 보관하는 곡간 등으로 구성된다.

3) 행랑채의 구성

행랑채는 사랑채와 안채의 남쪽에 나란히 마주보며 배치되어 일자형의 줄행랑을 이루고 있다. 현재 채의 구성은 중앙의 소슬대문칸을 비롯하여 11칸의 동행랑과 7칸의 서행랑으로 이루어지는, 전장 약 150척과 측장 약 10척 정도의 규모를 갖는다. 행랑채의 사용은 본래의 기능과는 많이 바뀌어 서행랑의 경우 현재, 창고 및 헛간으로 쓰고 있으나 본래는 서단의 2칸은 家殯터(死者를 안장하기 전에 염하는 곳으로 첫 칸은 마루바닥이였다고 한다.), 세 번째 칸은 마굿간, 대문간에서 서쪽으로 첫 문간방은 청지기방이었으며, 그 외의 노비의 거처실이였다. 동행랑은 대문간에서 동쪽으로 세 번째 이하의 칸은 노복들이 거처하던 곳이었고 다섯 번째 칸은 안주인이 외부로 출입하는 문이 있었다.